万年筆の軸にはいろんな素材が使われています。

ざっくりまとめると

- 樹脂(レジン・プラスチック)

- 金属(ステンレス・チタンなど)

- 自然素材(木・竹など)

- セルロイド

- エボナイト

といったものがあります。

素材によって見た目、手触りや重さ、使い心地など違ってきますよね。

今回はこの素材について焦点をあてて紹介したいと思います。

この記事はこんな人におすすめ

万年筆に使われている素材を知りたい

それでは詳しく紹介します。

万年筆の素材が違うと何が変わる?

万年筆に使われている軸の素材によって、見た目、手触り、使い心地が変わります。

また、耐久性や洗浄方法なども違ってくるので、その使われている素材によって扱い方や、お手入れ方法などを知っておく必要があります。

それぞれ素材の特徴を知っておけば、なにに注意すればいいのか、どう扱えばいいのかが分かるかと思います。

樹脂製(レジン・プラスチック・アクリル)

素材として一番使われているのが、この樹脂になります。

プラスチックは、安いコストで加工できるので安価な万年筆によく使われています。

https://shinowanblog.com/pelikan-m205-classic-demonstrater/

樹脂の特徴

時間が経っても劣化することが少ない

保管の方法をキチンとしていれば、時間が経っても劣化しにくいので、長く使うことができます。

https://shinowanblog.com/lamy-safari-2018-all-black/

日光に当たるところにおいていると劣化する

また、日光に当たると、樹脂が劣化してもろくなります。

色があせてしまい、くすんだようになってしまいます。

保存する場合は、必ず日光を避けるようにしてくださいね。

水に強い

水に強いので、インクや手の油がついても流水で洗えます。

基本的には洗剤は使わず、水で洗えば大丈夫です。

汚れがひどい時は、中性洗剤を使って洗ってください。

https://shinowanblog.com/sailor-profit-jr-kurogane-bt/

軸の色が豊富

いろんな染料を使って着色しやすいので、軸の色が豊富にあります。

最近は透明カラーの軸が増えてきました。

カラフルな万年筆が増え、見た目にも華やかですよね。

透明軸は中のインクが良く見えるので人気です。

軽くて扱いやすい

軽いので持ち運びにいいです。

軽いと持った時のバランスがとりやすいので扱いやすいです。

https://shinowanblog.com/fountain-lightive/

傷がつきやすい

普段大切に使っていても擦り傷は必ずと言っていいほどつきます。

固い金属などに当たると、大きな傷になったり、へこんでしまったりします。

使っていない時は、ペンケースに入れておきましょう。

他のペンに当たっても傷はついてしまうので、一本ずつ独立して収納できるペンケースがいいかと思います。

それから、洗う時はスポンジなどでごしごし洗わないようにしてください。

細かな傷がたくさんついてしまい、透明軸だとくすんで曇ったようになってしまいます。

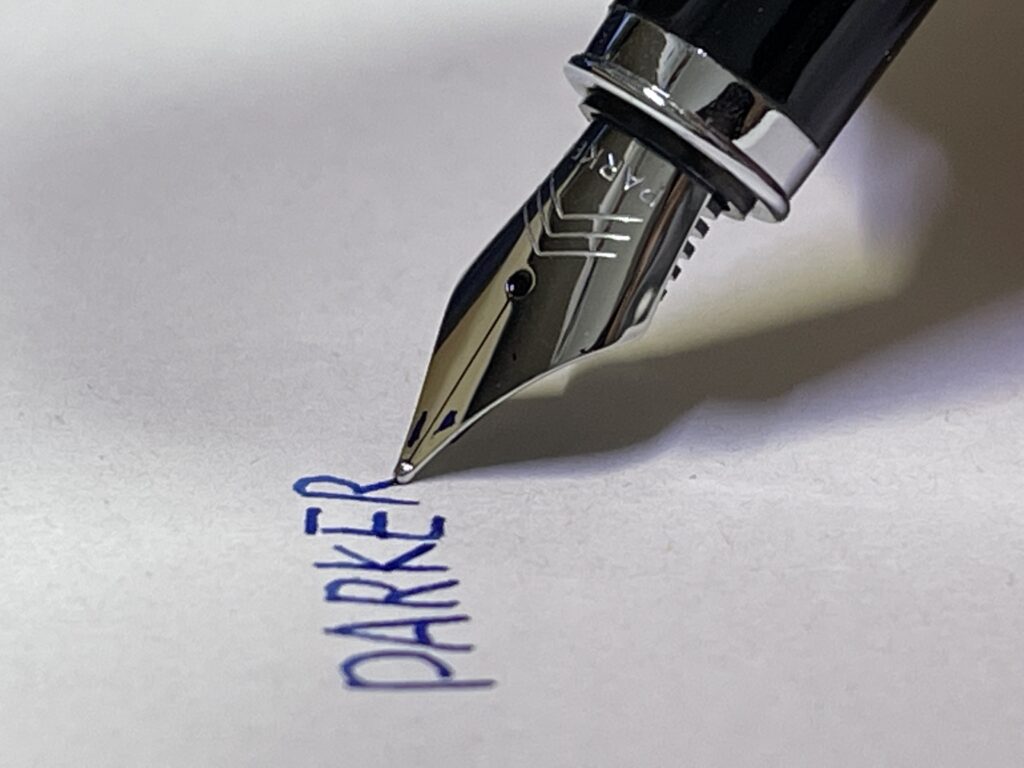

金属軸の万年筆

使用される金属は、ステンレスがもっとも多いです。

その他、真鍮やチタン、アルミニウム合金なども使われています。

高価な万年筆になると金や銀などが軸の素材として使われている場合もあります。

https://shinowanblog.com/platinum-procyon-deep-sea/

金属軸の特徴

丈夫で、変形に強い

金属の種類にもよりますが、一番の特徴は丈夫ということ。

長く使いたい人には向いているかと思います。

樹脂製だと、強い力がかかると割れてしまいます。

金属は多少変形しても割れることはありません。

当然あまり強く変形してしまうと、筆記に支障が出たり、使えなくなるので注意してくださいね。

https://shinowanblog.com/parker-im-black-ct/

サビに弱い

一番の大敵がサビです。

サビがひどくなると、見た目が悪くなりますし、簡単に割れてしまったりもします。

常に水がついたらすぐに拭き取るようにしてください。

また、手の脂もサビの原因となることもあるので、定期的に汚れを拭き取るようにしましょう。

洗浄する場合、流水で汚れを落としたらしっかり水気をとるようにしてください。

また、保存する場合は湿気に注意しましょう。

長期に保存する場合は、吸湿剤などを一緒に入れておくのをおすすめします。

割と重い

ステンレス製だと、それほど重くありませんが、樹脂製の軸に比べると、持った時に意外と重く感じます。

扱いにくいほど重くはありませんが、初めて金属軸を持つと、「あ、割と重いんだな」と感じるかと思います。

冬は冷たい

金属は冬などの寒い時期は万年筆自体が冷たくなっています。

冷たいと使いづらいと感じるかもしれません。

自然素材(木・竹など)

https://shinowanblog.com/wooden-fountain-pen-set/

自然素材なので、全く同じものが存在しないオンリーワンなところが魅力で、根強い人気があります。

使っている木の種類によって、手触りや、木目などの出方、固さなども違います。

自然素材は安価に手に入るものから高価なものまで種類はさまざまです。

自然素材の特徴

温かみがある

樹脂や金属に比べ、持った時に自然素材特有の温かみを感じることができます。

これが自然素材の一番の魅力ではないでしょうか。

仕上げの方法によってツルっとしていたり、木らしい手触りだったりなどの違いはあります。

経年変化を楽しめる

自然素材なので、時間が経つと徐々に味のある風貌へと変化します。

使っている人の持ち方や癖など、使っているその人だけの変化が現れてきます。

手の脂によって現れる光沢や汚れなど、その人にしか作りだせない変化を楽しめます。

汚れがつきやすい

表面を樹脂などでコーティングしていない、自然のまま使用されている軸だと、インクなどが染みつきやすいです。

また、手垢が木目に入って黒く汚れてしまいます。

望まない汚れは、使った後は乾拭きなどで、汚れを拭き取るようにしてください。

水に弱い

自然素材なので、あまり水気が多いと、その水気を吸ってしまい、膨張して割れやすくなったりします。

また、あまり乾燥しすぎても割れやすくなるので、適度な湿度も必要です。

一番おすすめするお手入れ方法は、木製の楽器、たとえばギターなどの手入れに使うオイルで拭く方法です。

汚れがつきにくくなりますし、適度に保湿されます。

また、適度な光沢もでます。

一番やってはいけない洗浄方法は、水に浸け込む方法です。

染みついたインク汚れを取ろうとして水に浸け込むと一気に劣化してしまいます。

場合によっては、カビが生えてしまったりして、修繕できなくなる場合もあるので注意してください。

どうしても洗いたい場合は、サッと水洗いしてからしっかり水気を拭き取るようにしてください。

洗剤を使って洗いたい場合は、中性洗剤を使用します。

ただ、この時もゴシゴシ洗うのではなく、優しくなでるように洗ってください。

セルロイド

セルロイドとは、プラスチックの歴史で最初に開発された人工プラスチックの一種です。

プラスチックに分類されるセルロイドですが、その特徴からプラスチックとは明確に分けられています。

セルロイドの特徴

燃えやすい

現在のプラスチックに比べ、とても燃えやすい性質を持っています。

どれくらい燃えやすいかというと、170℃以上に達すると自然発火してしまうんです。

なので、摩擦で簡単に発火してしまいます。

日本においてもセルロイドは消防法に規定されている素材なんです。

劣化しやすい

酸素や光などにより劣化してしまいます。

劣化によって素材自体が痩せてしまいます。

軸がやせてしまうことで、装飾に使われている金属が外れてしまうことがあります。

セルロイドの魅力

先に欠点ばかりあげましたが、セルロイドならではの魅力があります。

セルロイド独特の美

セルロイドは硝酸セルロースと樟脳(しょうのう)によって作られます。

この樟脳はクスノキなどから抽出される植物由来の結晶です。

この植物由来の製品は、現在のプラスチックにはない風合いがあります。

また、素材の奥行を感じられたり、独特の光沢感があるのも特徴です。

今では、セルロイド特有の欠点から徐々に姿を消していきましたが、その魅力から今でも根強い人気のある素材です。

よくセルロイド風に加工された樹脂軸の万年筆が安価で販売されています。

しかし本物のセルロイドを使った万年筆は結構高価です。

購入するときはちゃんと使われている素材を確認するようにしてくださいね。

ペリカンの万年筆「スーベレーン」

ペリカンのフラッグシップモデルである「スーベレーン」。

特徴的な縞模様は2種類のセルロイドを一枚づつ交互に貼り合わせ、また何度も研磨して出来上がっています。

写真は緑が「M600」、青が「M400」です。

どちらも美しい縞模様で見ているだけでうっとりしますね。

ただ先にも書きましたが、劣化しやすいという難点もあるので取り扱いには十分注意が必要です。

セルロイド万年筆で気になる一本

今注目しているのは大西製作所の万年筆、セルロイド750シリーズです。

特にバラフブラックというカラーが気になっています。

ペン先はシュミット社のスチール製、軸はすべてセルロイドで仕上げられています。

職人によって作りこまれた1本が、1万円以下で買えるというのに驚きです。

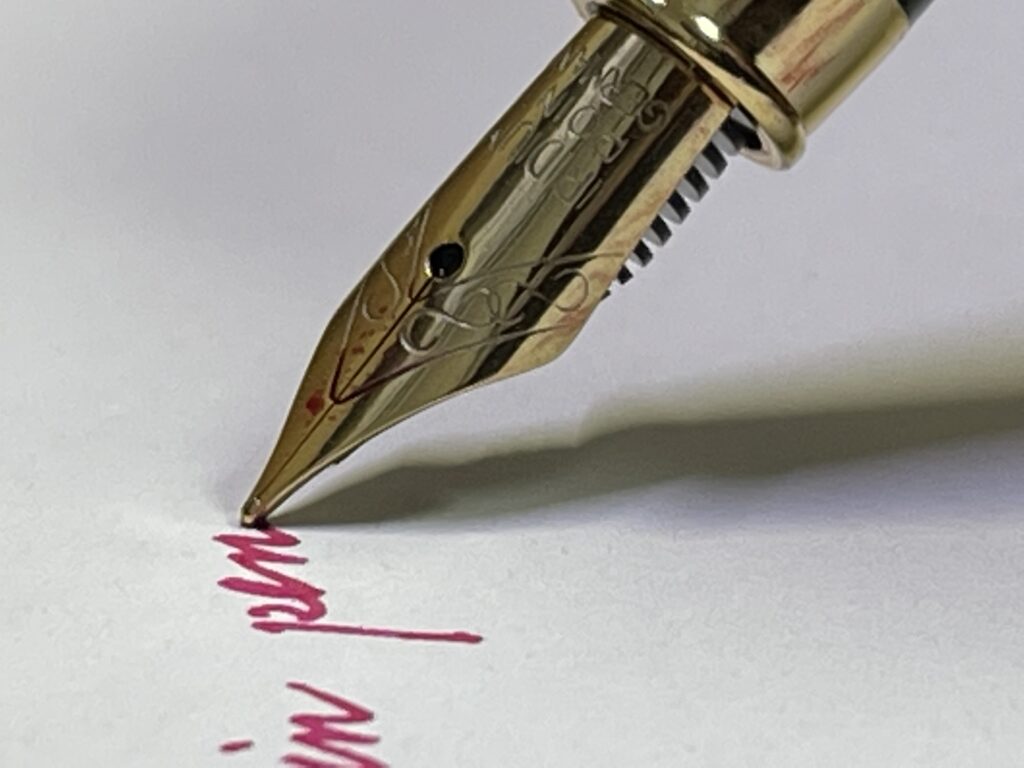

エボナイト

エボナイトという素材はあまり聞きなれないかと思います。

このエボナイトはゴムの一種です。

硬く光沢をもったゴムで、外観が黒檀(こくたん)(英語で「ebony」)に似ていることからエボナイトと呼ばれるそうです。

エボナイトの特徴

- 耐酸性が強い

- 耐アルカリ性につよい

- 強度が高い

- 加工がしやすい

- 日光により変色する

という特徴を持っています。

万年筆の軸として優れた性能を有していますが、素材が希少なため、ほとんど目にすることがありません。

高価な万年筆の軸素材として使用されています。

熱伝導率が低く、インクの供給に影響を与えにくいことから、万年筆には一番いい素材とされています。

黒色が多いですが、マーブルカラーとなっているものもあります。

日光によって退色するのを防ぐために、漆(うるし)を塗っている万年筆もあります。

が、かなり高価です。

エボナイトの万年筆は、とても僕には手の届かない値段ですが、いずれは一本手に入れたいと思っています。

万年筆以外で、このエボナイトが使われているのは、管楽器のマウスピース、ボウリングの球などとなっています。

セーラー万年筆のエボナイト彫刻万年筆

僕が注目しているエボナイト万年筆がこちら。

セーラー万年筆のエボナイト彫刻万年筆です。

エボナイトを削り出し、夜風、夜行、夜露という3種の夜を表現した造形で、

機械彫刻やブラスト加工が施されていて、触り心地も楽しめそうです。

しかもペン先は迫力のある大型で、21金を使用。

これはぜひ使ってみたいですね。

最後に

いろんな素材を紹介しましたが、いかがだったでしょうか。

気になった素材は見つかりましたか?

素材の違いによって、見た目、重量、手触りなど、書き心地がかなり変わってきます。

またお手入れの方法などや、保存時の注意点なども違うので、素材それぞれの特徴を知っておくことは大切ですね。

今回紹介した素材の他に万年筆に使われているものがあれば、ぜひお教えいただければと思います。

この記事が皆さんの万年筆探しの一助になれば幸いです。

最後まで読んでくれてありがとうございました。

コメント